|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Vous

visitez la page

Illustrations et dessins en styles variés

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

LES

FONCTIONS du DESSINATEUR DE PRESSE.

Extrait

de Etude du rôle social et de

la fonction journalistique des dessinateurs dans la presse quotidienne

nationale en Communauté française de Belgique,

mémoire de fin d'étude de Jean-Philippe

Legrand - alias "Aster" depuis 1999 - , Université

de Liège, 1998.

Le

dessin de presse est un moyen d'expression parmi d'autres. Dans

un journal, il y a des informations, des analyses, des commentaires,

des reportages, des infographies, des photos... et le dessin

est aujourd'hui un des éléments constitutifs d'un

journal moderne.

Jean-Paul

Duchâteau

Le dessinateur de presse est tout à la fois :

§1.

Un illustrateur

Illustrateur...ou artiste au sens propre. Ici, les deux termes

sont équivalents, dans la mesure où tous deux renvoient

au sens de l'esthétique, à la créativité,

au savoir-faire du dessinateur de presse, par opposition à

ses capacités de commentateur de l'actualité. Cet

aspect de la profession mérite une attention particulière

dans la mesure où dans de nombreux cas, il prend le pas

sur tous les autres aspects, le monopole des idées revenant

aux journalistes rédacteurs (les amalgames sont d'ailleurs

fréquents entre les métiers de dessinateur de presse

et illustrateur de bandes dessinées ou de livres pour enfants).

Vu sous cet angle, le dessin en tout genre sert à diversifier

les formes d'illustrations, suppléer aux photographies

manquantes, présenter des données d'information

de façon originale.

Dans une première acception, "illustrer" signifie

orner, ornementer, décorer. L'illustrateur est celui qui,

avec le photographe, le graphiste et le metteur en page, confère

à une publication sa valeur, sur un plan esthétique.

L'importance accordée à cette dimension est très

variable selon les dessinateurs et les supports: les capacités

de l'un, les contraintes techniques de l'autre et bien entendu

leurs choix délibérés et respectifs en la

matière déterminent une multitude de cas de figures.

Elle entre plutôt dans les considérations de la presse

hebdomadaire (référons-nous aux compositions très

colorées, très originales et très techniques

de Vadot, Cécile Bertrand , Vince...) mais ceci mériterait

d'être expliqué et nuancé longuement.

Dans une seconde acception, "illustrer" signifie rendre

plus clair, par un exemple, une mise en situation, une vulgarisation

propres à toucher un maximum de lecteurs. En plus de son

côté purement figuratif, l'illustration permet au

lecteur de ressentir et de comprendre l'essentiel d'un problème

exposé dans un article. A en croire les journalistes, sa

remarquable complémentarité avec l'écrit

prend des allures de concurrence: "les gens veulent plus

d'illustrations. L'illustration parle de plus en plus...",

nous dit M.Marteau, de La Dernière Heure. Puis il concède

que "les journalistes savent très bien que même

les gens trop pressés ou pas trop intéressés

par les articles regardent les dessins". En effet, alors

que les photos présentent une certaine figuration de la

réalité, certains dessins ont un tel pouvoir d'évocation

et de suggestion qu'ils résument à eux seuls un

concept ou une idée abstraite. A condition bien entendu

de pouvoir s'y arrêter et d'en extraire, comme disait Rabelais,

la "substantifique moelle".

|

Texte

: ©aster1998 -Toute reproduction interdite, soumise

à autorisation.

|

§2.

Un commentateur

Le caricaturiste de presse n'est pas seulement le manipulateur

d'une sorte de "poésie graphique" dépourvue

d'engagement et mise au service d'opinions extrinsèques.

Il se plaît au contraire à donner son interprétation

d'un événement, laquelle est appréciée

et attendue par de nombreux lecteurs, et à exprimer ses

idées parfois les plus engagées. A la manière

d'un rédacteur de commentaires, le dessinateur suggère

une lecture fondée sur sa propre compréhension de

l'actualité. Mais le dessinateur de presse ne se contente

pas de donner sens à l'événement, il le connote

abondamment, comme dans un billet d'humeur, ou le condamne radicalement.

Son avantage tient à l'éventail des procédés

ironiques dont il dispose ainsi qu'aux différents niveaux

de lecture d'un dessin, qui le prémunissent contre les

critiques d'ordre moral, religieux, politique et même légal.

Pour les lecteurs confrontés à l'objectivité

des faits, sa prise de position constitue un éclairage

- plus ou moins modeste selon les dessinateurs - , une piste pour

la formulation de jugements, une référence par rapport

à laquelle ils se positionnent eux-mêmes.

Dans certains cas où il bénéficie d'une grande

visibilité, à la "une" par exemple, le

"commentaire expressif" que constitue le dessin peut

devenir l'expression de tout le corps rédactionnel. C'est

ainsi que l'on assimile souvent son auteur à un éditorialiste.

Jean-Paul Duchâteau, explique son point de vue: "Le

dessin a un impact beaucoup plus grand, beaucoup plus fort que

ne peut l'avoir un article. Et si, dans un article, on peut mettre

beaucoup de nuances, c'est beaucoup plus difficile dans un dessin.

L'impact éditorial des dessins est énorme."

Cet avis est prudent et en rappelant ce qui distingue le dessin

d'un article, Jean-Paul Duchâteau se garde bien d'identifier

le dessin de presse à un éditorial. Le moment est

venu d'ouvrir une parenthèse sur une des pierres d'achoppement

de l'étude du dessin de presse: est-il, oui ou non, un

éditorial?

Pour

notre part, nous pensons qu'il faut rendre à l'éditorialiste

ce qui appartient à l'éditorialiste. L'éditorial

au sens strict se veut nuancé, méticuleux, rigoureux;

il pèse le pour et contre, il fait le tour de la question.

Il a le cheminement de la pensée rationnelle, qui constate,

se remémore, dégage des rapports de causes à

effets, analyse, tranche puis se met en question, argumente, élabore

des prévisions et enfin conclut prudemment. Il est une

persuasion qui s'adresse à la raison des lecteurs. L'éditorialiste,

un journaliste chevronné qui apparaît comme sage

et mesuré, prend une distance et un surplomb qui l'élève

"au-dessus de la mêlée". Enfin, il n'est

pas garanti que tout le monde lit l'éditorial, encore moins

que c'est la première chose qui est lue.

Le

dessin en revanche - prenons même un dessin politique de

page une, "aux allures d'éditorial" -, se montre

univoque , tranché, engagé. Il met en lumière

un aspect essentiel du fait d'actualité. Et s'il lui arrive

de présenter plusieurs éléments, ceux-ci

s'appellent et se renforcent pour appuyer une et une seule conviction.

Son action est brève et efficace: une perception soudaine,

une prise de conscience, un "insight". Il est l'instantané

d'une situation et s'adresse en priorité à la sensibilité

des lecteurs. Quant au dessinateur, ce grand enfant un peu idéaliste,

si l'on excepte quelques dessins symboliques ou grandiloquents,

il se situe davantage en contrebas, dans la mêlée,

d'où il siffle les mauvais acrobates du cirque social.

Si, pour ces raisons, le dessin de presse n'est pas un éditorial

digne de ce nom, il est encore moins un éditorial "caché"

: visible plus que toute autre chose dans le journal, il est "lu"

par tous les lecteurs et, pour bon nombre d'entre eux, c'est la

première chose sur laquelle ils s'arrêtent. Peut-être

est-ce parce que, comme le dit René Andrieu (L'Humanité),

"il est plus agréable à regarder?"

Avant

d'en terminer, il convient également de rendre à

Plantu ce qui appartient à Plantu. Considéré

à bien des égards comme la figure de proue du "dessin

de presse francophone", personne ne songe à remettre

en question la fonction d'éditorialiste de Jean Plantureux

au Monde. Sa situation en première page, son professionnalisme,

son autorité, son expérience, sa diffusion, etc.

font de lui une exception propre à justifier le fait que

tout auteur autre que Plantu ne peut revendiquer le titre d'éditorialiste

sans éprouver un léger sentiment d'abus et d'usurpation,

envers ceux dont le métier est d'éditorialiser "dans

les règles de l'art". En Belgique, si les dessinateurs

de presse sont conscients de l'efficacité de leurs productions

qui, par ailleurs, engagent parfois la responsabilité de

toute la rédaction, ils n'ignorent pas non plus la modicité

des moyens mis en oeuvre. Tous ont par conséquent l'humilité

de ne pas s'octroyer le titre pompeux d'éditorialiste.

En définitive, le dessin aurait plus d'impact qu'un éditorial,

il ne serait pas autre chose qu'un succédané simplificateur

et bien moins éclairé. Mais les avantages à

tirer de cette ambivalence sont nombreux et sont heureusement

considérés par les principaux organes de presse

belges. Le dessin comme "élément contributif

de la politique éditoriale d'un journal", selon l'expression

de Jean-Paul Duchâteau, tel est le constat mais aussi le

choix des trois journaux nationaux que sont Le Soir, La Libre

Belgique et La Dernière Heure.

|

Texte

: ©aster1998 -Toute reproduction interdite, soumise

à autorisation.

|

§3. Un adjuvant communicationnel

Dans cette sous-section, nous allons nous concentrer sur les multiples

avantages du dessin de presse en tant qu'aide à la transmission

de l'information et à la lecture du journal. Ils sont regroupés

autour de trois fonctions principales: les fonctions d'appel,

articulatoire et mnémotechnique du dessin de presse. Nous

ne les rapporterons pas systématiquement à une qualité

particulière du dessinateur mais nous ne perdrons pas de

vue qu'il s'agit de son rôle, effectif ou potentiel, que

nous essayons de préciser. Nous verrons en quoi il contribue

à la mise en valeur, la mise en forme et la mise en mémoire

de l'information journalistique.

A) Fonction d'appel

Pour une majorité de dessinateurs et de rédacteurs

en chef, le "vrai bon" dessin de presse est celui qui

dispense de lire le papier qu'il accompagne. Or, il arrive qu'un

dessin même très pertinent ne constitue pas un espace

sémantique clos et requière la lecture préalable

du texte qu'il illustre. Le pouvoir d'attraction qu'il exerce

d'abord sur lui-même est ainsi dévié vers

le texte et la volonté de comprendre le dessin vient s'ajouter

aux motivations du lecteur. Dans ce cas, le dessin n'est plus

simplement juxtaposé à l'article mais induit, oriente

et éventuellement relance la lecture. D'une façon

plus générale, le dessin assure une certaine "ergonomie

de lecture " du journal, qui va de l'éveil de la curiosité

à la figuration du thème traité. En prenant

pour exemple la politique, "qui n'est pas toujours simple

à suivre, Guy Duplat confirme que "le rôle du

dessinateur est aussi de permettre que les gens rentrent plus

et mieux dans les textes, dans l'actualité (...) prennent

goût à ça et lisent les articles".

|

Texte

: ©aster1998 -Toute reproduction interdite, soumise

à autorisation.

|

B)

Fonction articulatoire

Pour préciser le sens de cette "ergonomie de lecture",

il convient d'évoquer le rôle que joue le dessin

dans l'organisation et plus particulièrement l'enchaînement

des informations. Dans tous les médias, on dénote

un vif intérêt pour tous ces éléments

singuliers, originaux, atypiques qui, au lieu de constituer du

bruit (interférence), accompagnent et facilitent tout le

processus de mise en forme, de transmission et de réception

des messages. Il s'agit des sonals (jingles), des bruitages ,

des intermèdes musicaux, des commentaires humoristiques,

des génériques utilisés en radiophonie et,

avec les infographies, en télévision. Dans le domaine

du multimédia se sont ajoutés à ces éléments

une kyrielle d'objets graphiques utilitaires, décoratifs

ou d'animation: puces, barres, fonds, mais encore cliparts, GIF

animées, smileys... On peut constater que, face à

cette évolution des mass media à la fois cause et

conséquence des goûts et habitudes du public, la

presse d'information demeure un média relativement peu

convivial. Néanmoins, elle semble évoluer elle aussi

- timidement - vers une utilisation plus fréquente d'éléments

graphiques animateurs et articulatoires.

es "cabochons" (appelés aussi "vignettes"

ou "culs-de-lampe") sont de petits ornements dessinés

qui introduisent une rubrique ou séparent les unités

successives d'une séquence d'information. Ils sont de petits

dessins symboliques qui permettent aux lecteurs de se retrouver

dans le journal et dans la plupart des cas de se faire une idée

sur le style, le ton, le thème des textes qui suivent.

Dans

d'autres cas, ils annoncent certaines rubriques habituelles, conférant

par leur récurrence une certaine homogénéité

à la publication ou, au contraire, la variété

qui lui manque éventuellement. De cette façon, ils

font office de surtitres, d'intertitres, de filets horizontaux et

rythment la présentation de l'information tout en en brisant

le "géométrisme".

Pour séparer les différents volets d'une enquête,

introduire les divisions d'un dossier, ponctuer les étapes

d'un long reportage ou d'une chronique (voir page suivante), on

utilisera de préférence des dessins plus grands, plus

travaillés, bref plus illustratifs.

Un

cas particulier de dessin comme élément d'accompagnement

et de transition est la mascotte ou, par extension, tout personnage

apparaissant dans les pages de façon récurrente. Ce

procédé est surtout utilisé par les publications

dites de la "presse périodique" (presse spécialisée,

d'entreprise, d'association, commerciale...). Dans la presse

d'information, afortiori quotidienne, l'on ne voit guère

que des petits Père Noël durant les fêtes de fin

d'année et des petits sportifs en période des Jeux

olympiques. Comme nous avons pu le voir, le dessinateur de presse

incarne également les rôles de présentateur

et d'animateur. C'est ce qui explique la place qui lui est réservée

dans certaines manifestations telles que des conférences,

des colloques ou des débats télévisés.

En fonction de l'importance qui lui est accordée, de ses

capacités et du déroulement de l'événement,

il pourra, par le biais de ses créations, faciliter l'enchaînement

des sujets, faire réagir les participants, entretenir l'intérêt

du public et éventuellement conclure.

L'utilisation de dessins est très fréquente dans les

rubriques comprenant elles-mêmes plusieurs divisions, telles

que les sports, l'horoscope, les programmes TV, etc.

|

Texte

: ©aster1998 -Toute reproduction interdite, soumise à

autorisation.

|

C)

Fonction mnémotechnique

Dans de nombreux domaines, l'image se présente comme un support

privilégié de communication, dans la mesure où

ses multiples propriétés (concision, instantanéité,

chromatisme, etc.) lui permettent d'être intégrée

par les lecteurs sans requérir de leur part la même

quantité d'efforts que pour un message verbal. En psychologie

de la perception, cette "force de la forme" inhérente

à l'image est appelée prégnance et s'observe

particulièrement au niveau de la mémorisation. Les

schémas présents dans certains manuels scolaires,

les symboles du bulletin météorologique, les photographies,

logotypes et autres "slogans graphiques" utilisés

lors des campagnes publicitaires ou électorales ne sont pas

davantage des illustrations décoratives que des moyens mnémotechniques

destinés à optimiser la portée des messages.

En presse écrite, dont la responsabilité dans la rétention

de l'information par le lecteur pourrait être longuement débattue,

la caricature garantit à celui qui s'y arrête un meilleur

rappel des données qu'elle contient, et ce, peut-être

plus encore qu'une manchette ou une infographie .

Aux

qualités d'impact mémoriel de l'image s'ajoutent les

effets d'une position engagée à l'égard d'un

événement. Le cartooniste belge Gal, qui se dit "en

premier lieu journaliste" témoigne: " Les gens

oublient trop vite mais si on est incisif et qu'on le reste, alors

il y a des chances pour qu'ils retiennent quelque chose" .

La plupart des dessinateurs confirment qu'il ne faut pas hésiter

à bousculer les consciences ou même choquer pour être

entendu et marquer les lecteurs (sans nécessairement verser

dans le "bête et méchant" et autres excès

hara-kiriens). D'une façon plus générale, la

rétention d'un message est, entre autres facteurs, proportionnelle

au "degré d'atypicité" de sa forme et de

son contenu par rapport aux messages environnants ou habituels,

en l'occurrence les articles et les photographies peu distincts

entre eux. Pour nous rendre compte de cette persistance des dessins

de presse dans les mémoires - les études font défaut

à ce sujet -, il suffit d'interroger les lecteurs de notre

entourage.

Avant

de clore ce chapitre, nous épinglerons encore parmi les catalyseurs

mnésiques la modification par le dessin de l'état

moral ou sentimental des lecteurs. Le rappel d'une information peut

s'effectuer via le souvenir d'un sentiment de gaieté (avoir

réagi au gag), d'affliction (le message était bouleversant),

de satisfaction (avoir compris le dessin), de perplexité,

de révolte, d'étonnement... Evidemment, ces propriétés

- non exhaustives - extraites par nous des dessins et considérées

comme très influentes ne jouent pas toujours de tout leur

poids et il est un fait que les dessins moins "bons" ou

mal mis en valeur laisseront la majorité indifférente.

|

Texte

: ©aster1998 -Toute reproduction interdite, soumise à

autorisation.

|

§4. Un "fidélisateur"

Pour comprendre les caricatures à ses multiples degrés

et réussir tous ces "tests de closure" qui parsèment

le quotidien, il ne suffit pas toujours de dominer l'actualité.

La connaissance du caricaturiste, de ses habitudes, de ses opinions,

de son style, de la personnalité qu'il exprime au travers

de ses dessins bref une certaine complicité est un atout

majeur. Quand ils ne vont pas jusqu'à adresser dans leurs

dessins des clins d'oeil à des personnes précises

de leur entourage, les caricaturistes aiment faire référence

à leurs créations antérieures, réutiliser

leurs trouvailles (ces petits éléments qui symbolisent

ou accompagnent les personnalités représentées),

étaler un gag sur plusieurs numéros, aller de plus

en plus loin dans la polémique ou dans la subversion...

"Il faut amener les gens petit à petit à vous

suivre, à vous accepter, explique Royer. Il y a une osmose

qui se passe entre les lecteurs et le dessinateur". Au même

titre qu'un chroniqueur, le dessinateur de presse contribue à

la fidélisation du public pour un journal donné. Le

lecteur s'impatiente de connaître son avis sur les derniers

soubresauts de l'actualité ("le Royer" de la page

2 du Soir). Le lecteur se réjouit de retrouver son journaliste

préféré dans Les vacances de Clou dans La Libre

Belgique ou de voir quel sera le gag à l'ordre du jour dans

les Carnets du major Compote dans La Dernière Heure.

|

Texte

: ©aster1998 -Toute reproduction interdite, soumise à

autorisation.

|

§5.

Un "brouilleur de cartes" (consistance et contrepoint)

Il est un fait que si les journaux accordent un espace relativement

large aux caricatures, ce n'est pas par mécénat mais

par intérêt pour leur apport remarquable dans la transmission

d'une information filtrée et critiquée. En règle

générale, elles se doivent d'être consistantes,

c'est-à-dire non-contradictoires, avec l'esprit de la publication.

"C'est exactement la même chose que pour un journaliste,

assure Jean-Paul Duchâteau, il faut qu'il y ait une adhésion

générale et globale aux valeurs défendues par

le journal (principes éditoriaux, professionnels, éthiques...)."

En raison de sa visibilité, le dessin de presse est donc

un appui important à la politique d'un journal. Mais, si

nous prenions l'exemple de dessins à la fois "percutants"

et consistants, nous pourrions nous étonner de l'engagement

excessif de son auteur, et conclure à la fonction de militant

du dessinateur de presse. Or, il convient peut-être de réserver

ce terme à ses homologues du XIXème, lesquels soutenaient

de leur traits acidulés une presse d'opinion et de propagande

s'alimentant du carrousel catholico-libéral, ou à

un "Alidor dont le fascisme était tellement criant qu'il

en devenait folklorique"(du Bus). De nos jours, les clivages

politiques se font plus discrets et la presse, aseptisée,

est peu friande d'opinions extrêmes. Et si le dessin permet

quelquefois de faire passer plus facilement certaines idées

plus engagées d'un journal, il y va rarement d'une démarche

savamment ourdie.

Les

dessinateurs ne reçoivent généralement pas

de consignes d'ordre idéologique les encourageant à

dénigrer tel adversaire ou à encenser tel autre. Ils

connaissent les publications pour lesquelles ils dessinent; ils

"sentent" en général jusqu'où ils

peuvent aller et éventuellement ce que l'on attend d'eux.

Pour des sujets plus délicats, on leur rappelle certains

faits et l'on se contente de leur adresser quelques recommandations

afin, comme dit Clou, de "prévenir les fautes de goût".

Seul Pévé admet avoir été plusieurs

fois aiguillé de façon manifeste lorsqu'il collaborait

à Pourquoi pas?: "Il faut taper sur Untel",

lui disait-on, "A propos de ..., tu peux y aller...".

Mais il serait erroné de croire que ces consignes tendent

toujours à rapprocher le journal de sa ligne rédactionnelle.

Les dessins sont quelquefois utilisés lorsqu'il s'agit d'épingler

les travers de ceux que le titre appuie habituellement ou de neutraliser

- équilibrer - les critiques formulées à l'encontre

d'une famille de pensée donnée. Ainsi, au moment des

"affaires" belges, on demande à Clou de faire "quelques

dessins "attaquant" le PSC, en contrepoint, pour ne pas

tomber dans un anti-socialisme exagéré". De son

côté, mais délibérément, Kroll,

que l'on dit "plutôt de gauche", n'hésite

pas à railler le PS dès son entrée au journal

Le Peuple. De tels dessins sont au journal ce que des cartes de

voeux réalisées pour le PRL sont à Kroll

lui-même: un contrepoids, un gage d'indépendance et

de crédibilité, une façon de brouiller les

cartes... de parti.

|

Texte

: ©aster1998 -Toute reproduction interdite, soumise à

autorisation.

|

§6.

Un "personnalisateur" (personnalisation et responsabilisation)

Non seulement le dessinateur de presse est à l'origine d'un

apport esthétique dans la composition des pages du journal

mais il peut en général y déployer toute sa

personnalité. Sa subjectivité éclatante y côtoie

l'objectivité placide des rédacteurs et la familiarité

de ses phylactères y joue de plein contraste avec le langage

châtié des éditorialistes. On peut affirmer

qu'il est de ceux qui confèrent au journal un visage plus

"humain", plus convivial. Dans cet exercice, c'est la

mise en scène de personnages (la personnalisation), qui s'avère

la plus efficace. Par cette technique, ou plutôt cette habitude,

le dessinateur contrecarre l'anonymat des données d'information,

qui est moins désiré par les lecteurs qu'imposée

par une société en marche vers une "dépersonnalisation"

effrénée. Sans doute est-ce le danger de perdre peu

à peu le contact avec le lecteur qui pousse non seulement

les organes de presse mais aussi toutes les institutions dotées

d'appareils médiatiques à collaborer avec des dessinateurs,

des comédiens ou des humoristes. La personnalisation est

d'ailleurs très pratiquée par la presse à sensation

qui s'en sert afin d'entretenir et d'augmenter la proximité

psychologique avec le lecteur.

Formule d'attrait mais aussi "subjectivation" de l'actualité,

la personnalisation introduite par le dessinateur de presse répond

également au besoin de "reliance sociale" qu'éprouve

tout individu. La mise en scène d'hommes et de femmes stéréotypés,

catégoriels, voire familiers, au profil psychologique évident,

assimilables à une collectivité particulière,

entretient chez le lecteur divers sentiments d'appartenance et de

distinction. Dans certains cas, la représentation de personnages

dans un contexte donné suscite l'identification du lecteur

et sollicite de sa part une prise de position. Dans d'autres cas,

ils sont de petits interlocuteurs qui adressent au lecteur des messages

l'invitant à rallier une cause ou une opinion. En somme,

faire intervenir Monsieur-tout-le-monde dans la mise en scène

de l'actualité par le dessinateur, c'est non seulement établir

des rapports de connivence avec le lecteur mais aussi le placer

devant ses responsabilités.

|

Texte

: ©aster1998 -Toute reproduction interdite, soumise à

autorisation.

|

§7.

Un "vivificateur"

Si l'on n'a jamais calculé l'influence des dessins de presse

sur les ventes d'un journal, on sait l'importance que revêt

l'illustration en général (photographies, dessins,

infographies), et en particulier le dessin humoristique. A tel point

que les dessinateurs affirment de façon quasi unanime qu'aujourd'hui,

tout le monde veut des petits dessins. Des bulletins d'associations

aux journaux d'entreprise, en passant par les débats télévisés

et les conférences, nombreux sont les supports qui tiennent

à parfaire leur mise en page par les illustrations ou à

accroître leur convivialité au moyen de dessins d'humour.

On peut, avec Mac Luhan, parler de "réchauffement"

des médias, mais c'est en fait une autre préoccupation

qui sous-tend la démarche de bon nombre d'intéressés,

à savoir dynamiser leur image de marque.

Le dessinateur pratique un art qui s'adresse à tous, mais

qui plaît en général à un public relativement

jeune et toutefois suffisamment instruit pour l'apprécier.

Le dessinateur de presse lui-même est assimilé à

un "grand enfant", large d'esprit et pas toujours très

tendre. Son humour mis au service d'une institution ou d'un orateur

est propre à ôter les excès de prétention

et à faire montre de son sens de l'autodérision. Enfin,

son trait tantôt vif et lapidaire, tantôt rassis et

éloquent, amène quand il le faut l'énergie

du jeune cadre ou le recul du sage. Toutes ces qualités font

du dessinateur une sorte d'orfèvre du capital symbolique

et, par conséquent, un collaborateur fort prisé par

les entreprises, les agences de publicité, les associations,

les partis politiques...

A

côté de leur contribution à des brochures de

toutes sortes, les dessinateurs sont présents sur de nombreux

terrains : Serdu est régulièrement sollicité

pour animer des soirées, des salons, des cocktails, des foires;

Saive se rend en France pour animer des séminaires organisés

par de grosses firmes commerciales; Franx fréquente les festivités

bourgeoises pour caricaturer les invités; Geluck place son

Chat dans les filières du "merchandising"...

Un exemple particulièrement significatif est donné

par Kroll qui a participé à une campagne publicitaire

"qui avait pour but d'affirmer auprès du public l'image

de la CGER, banque dynamique et de plain-pied avec son époque."

Aujourd'hui, il se voit sollicité pour étendre sa

collaboration à la nouvelle politique de communication développée

par l'Université de Liège. A d'autres occasions, il

parvient à vendre son écriture dégingandée

dont aucune police de caractère ne parvient encore à

égaler la richesse. Les partis politiques sont également

friands de ce genre d'apport: on se souviendra de la campagne de

Jean-Luc Dehaene , en 1985, illustrée par Brasser ou encore

les six affiches publicitaires détournées en 1987

par Francis Carin et Jean-Louis Lejeune à la faveur d'une

promotion du gouvernement de Wilfried Martens .

|

Texte

: ©aster1998 -Toute reproduction interdite, soumise à

autorisation.

|

§8.

Un représentant

A l'instar de tout journaliste, le dessinateur est, dans chacune

de ses manifestations, le représentant de l'organe de presse

qui l'emploie. Un représentant de poids étant donné

sa renommée souvent plus étendue que celle de la plupart

des journalistes et une visibilité qui n'a rien à

envier aux photographes. Ses dessins sont, comme le confirment les

rédacteurs en chef, un élément fort de l'identité

du journal, "plus fort que le commentaire, qui doit être

lu, précise Fabrice Jacquemart. Le dessin fait partie de

l'identité graphique" du journal, insiste-t-il, ce qui

est très important. Mais il n'y a pas que la forme; les opinions

véhiculées par les dessins sont également représentatives

de l'esprit général de la publication. C'est donc

le style du dessinateur, dans toutes ses facettes, et son adéquation

aux options rédactionnelles qui font que, comme Royer selon

Guy Duplat, "il joue un grand rôle et est clairement

identifié au journal".

La

représentativité du dessinateur est également

vectrice de rapprochement ou de distanciation du lecteur par rapport

à un journal. Ceux qui sont capables d'apprécier le

ton politique de Royer ou de Clou sont des lecteurs potentiels du

Soir et de La Libre Belgique et ceux qui trouvent des affinités

avec Gérard, Moto ou Emilio sont susceptibles d'adhérer

également au style de La Dernière Heure ou de La Meuse.

Le caricaturiste assure donc une certaine promotion de son journal

auprès d'un public spécifique. Par ailleurs, le dessinateur

étant un travailleur indépendant, il lui arrive de

se produire en dehors du journal (publication de recueils, animation

de conférences, participation aux émissions télévisuelles

ou radio-diffusées...). Il devient alors proprement un

ambassadeur dont le succès (ou l'insuccès) peut avoir

des répercutions sur l'image de marque du journal et, comme

le fait remarquer Jean-Paul Duchâteau, sur toute la rédaction:

"Quand Clou est reconnu à l'extérieur, c'est

un sentiment de fierté général".

|

Texte

: ©aster1998 -Toute reproduction interdite, soumise à

autorisation.

|

§9.

Le dessinateur à la rédaction du journal

Le tableau ne serait achevé si l'on n'évoquait l'apport

du dessinateur à toute la rédaction. Dans la presse

belge, aucun dessinateur ne possède à proprement parler

de bureau dans la rédaction même (à l'exception

d'Emilio à La Meuse, qui a un statut de journaliste et qui

exerce les fonctions de graphiste et à l'occasion de rédacteur).

Contrairement à plusieurs de leurs homologues français,

tous ont un statut d'indépendant par rapport à leur

journal et travaillent à domicile ou sur le lieu de leur

emploi principal. Ils ont donc peu de contacts avec leurs collaborateurs

et l'on ne peut pas dire qu'ils "rayonnent" sur toute

la rédaction, en grand boute-en-train. Néanmoins,

il ressort de nos entrevues avec les dessinateurs et les rédacteurs

en chef que leur influence sur le climat général n'est

pas nulle. Le caricaturiste apporte peut-être une chaleur,

une certaine fraternité, un peu de détente dans un

milieu où l'on travaille de manière assidue, concentrée

et solitaire. Chacun de ses dessins suscite des réactions

parmi les journalistes, à fortiori ceux dont il illustre

le papier: certains aiment, d'autres moins, on discute de sa pertinence

et de son opportunité, on envisage quelles pourraient être

les réactions des lecteurs et si éventuellement, il

convient de le revoir ou de ne pas le publier... Certains dessins,

dont ceux destinés à cet effet uniquement, sont accrochés

aux murs de la rédaction: des caricatures, des coups de gueule,

des leitmotive, etc. Quant à la présence même

du dessinateur, elle n'est requise que lors de grands événements

tels qu'un anniversaire du journal, une restructuration, un aménagement

ou une grande prise de position.

De

tous les dessinateurs rencontrés, Clou semble être

celui qui a le plus de contacts avec les autres journalistes. Il

essaye, dans la mesure du possible, de participer aux conférences

de rédactions, qu'il perturbe parfois par des dessins rapidement

exécutés, mais il intervient aussi dans les débats.

"On est tous très heureux dans la rédaction d'avoir

trouvé, enfin, un excellent illustrateur", déclare

Jean-Paul Duchâteau. Clou remarque cette fierté qui

ressemble à celle d'une grande famille qui a vu naître

le petit dernier. Il l'interprète en observant que "le

fait que le journal a enfin un cartooniste" accroît chez

les journalistes de La Libre Belgique le sentiment de réaliser

"un vrai journal, capable de faire la même chose que

Le Monde ou Le Soir. " (et de citer Gabriel Ringlet: "Le

cartoon a sauvé Le Monde! ") Cet avis n'est tout de

même pas partagé par le rédacteur en chef qui

objecte que la présence de dessins n'est pas ce qui "raffermirait

ou qui affaiblirait le caractère de référence

d'un journal". Du côté de La Dernière Heure,

le rédacteur en chef adjoint confirme l'influence positive

du dessinateur sur l'ambiance du lieu de travail en prenant l'exemple

de Gérard qui, comme les autres caricaturistes mais avec

l'audace qui le caractérise, "envoie des dessins sur

le thème demandé et dont il sait très bien

qu'on ne les publiera pas parce qu'ils sont volontairement choquants,

trop érotiques... Mais ils font rire la rédaction."

Au Soir, Royer apporte ses dessins quotidiennement et a lui aussi

peu de contacts avec les journalistes, juste le temps de discuter

de l'actualité et du dessin. Vu son expérience et

sa position dans le journal, Royer ne laisse pas ses collaborateurs

indifférents. "C'est quelqu'un qui a un poids, assure

Guy Duplat. C'est quelqu'un aussi que l'on apprécie, qui

est très très agréable, que l'on connaît

bien. Il fait partie intégrante de l'ensemble de la rédaction".

Enfin, il confie: "C'est une star!"

|

Texte

: ©aster1998 -Toute reproduction interdite, soumise à

autorisation.

|

***

|

|

Le

dessin de presse désigne une illustration

décalée, généralement

humoristique et caricaturale, destinée à

communiquer ou commenter une information à

un public cible (ici, les collaborateurs d'une même

société, ou les clients). Aujourd'hui,

l'appellation appelation internationale "cartoon"

tend

à supplanter chez nous celles d'illustration,

de caricature ou de dessin de presse, en

particulier en communication d'entreprise. Le dessin

de presse considère l'idée avant la

forme, qui tend souvent, dès lors, vers un

maximum de simplicité.

|

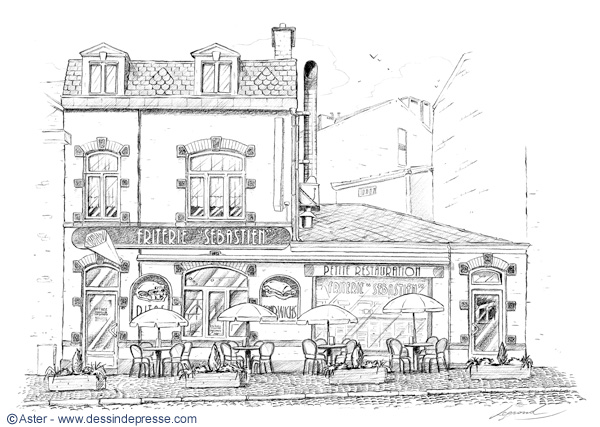

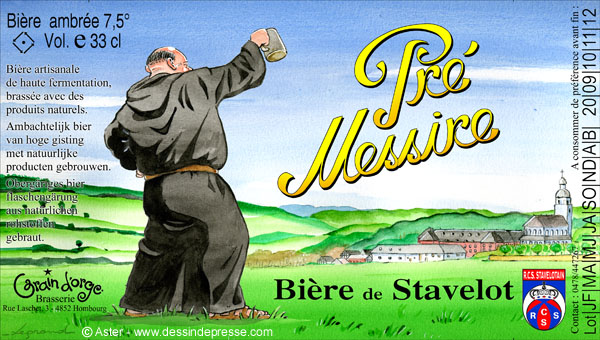

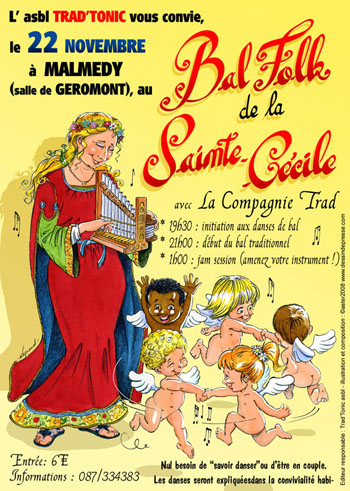

Illustration

de couverture pour une collection Pocket.

Etiquette de la bière "Pré Messire".

Ecusson pour les Girlguiding Chandlers Ford

Illustration technique

afin de présenter la modification des traits

du visage grâce à un traitement esthétique.

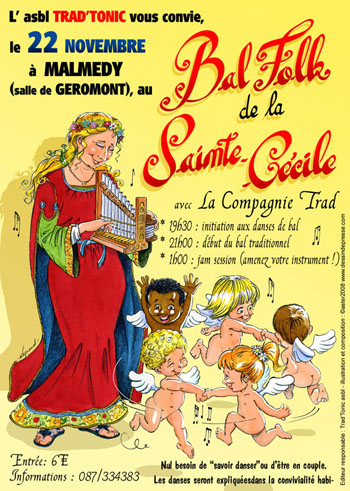

Affiche de bal

Série d'illuustrations réalisées

pour un manuel sur la communication de Klüber

Lubrication

Panneaux de balisage d'un parcours dédié

à la mémoire de l'Offensive

Commune de Stoumont.

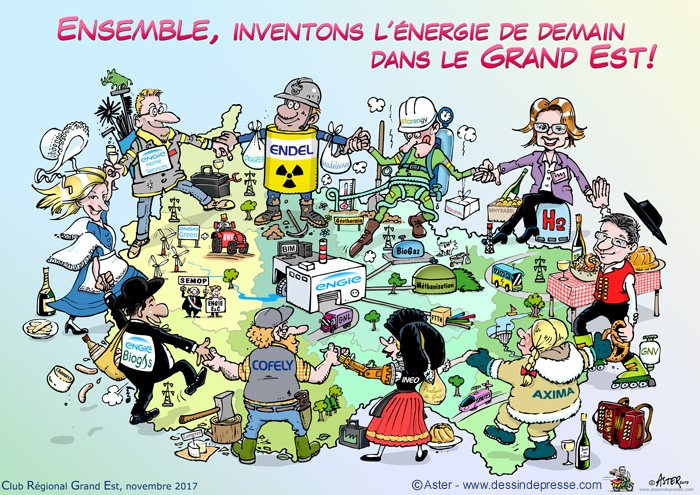

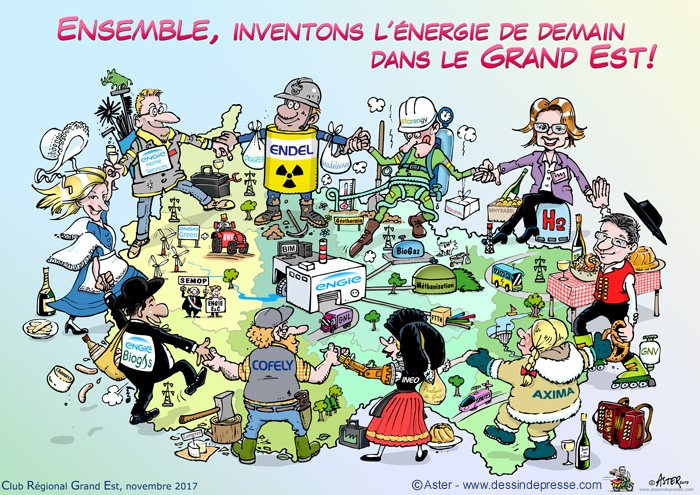

Poster présentant les médtiers d'Engie

et la situation du Grand Est

Petit visuel pour un parcours découverte de l'Abbaye

de Stavelot

Visuel réalisé pour l'entreprise de menuiserie

Jacquemotte, spécialisée dans les aménagements

spécifiques de bâtiments.

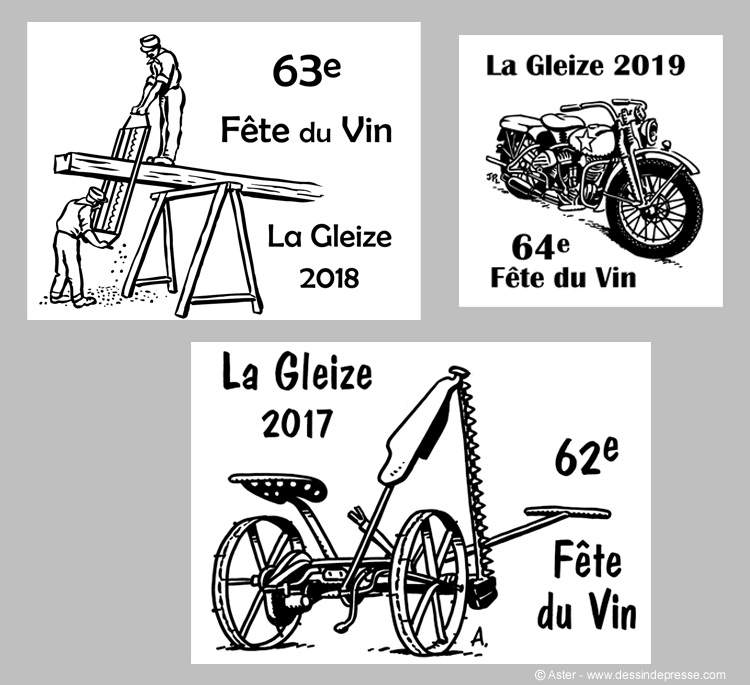

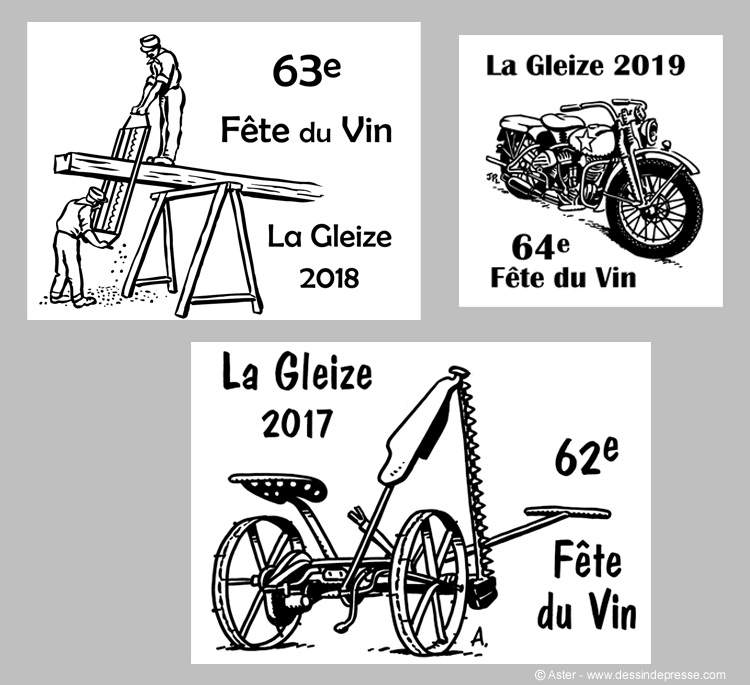

Visuel réalisé pour les verres de vin

produits annuellement à l'occasion de la fête

de La Gleize

Créé pour RMN (Reflexion Medical Network)

Le "Docteur Medi-Sphere" - ©Aster

Réalisé pour Violon&Violon

Promotion du magazine d'humour médical Acta

Humoristica

(Pastiche de La leçon d'anatomie du docteur

Tulp, de Rembrandt)

Les 10 étapes de la dégustation

du vin (extraits), Société Vine

& Vineyards, Angleterre - (Encre, aquarelle,

42 X 29,7 cm)

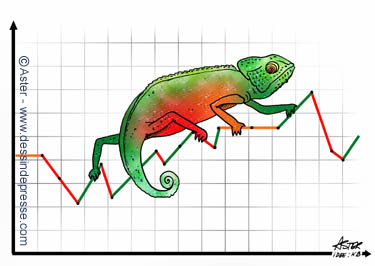

Dessiné pour le magazine interne de Winterthur

Article sur l'adaptation de l'entreprise

aux fluctuations des marchés.

Réalisé pour un collectif de défense

du travail des femmes

en illustration d'un article intitulé "Femme-mosaïque".

***

CREATIONS LOCALES

Ferme dans les environs de Stavelot,

au XIXème S.

NB : Ces croquis ont été réalisés

pour le livre de Michel Vanderschaeghe "

Stavelot - C'était au temps du 19ème

siècle". 53 vues sont disponibles.

Me contacter.

|

L'entrée

de l'Abbaye de Stavelot au au XIXème

S.

|

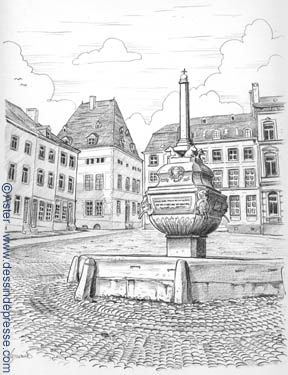

La

Place Saint-Remacle, à Stavelot,

telle qu'elle était au XIXème

S, avec son perron.

|

|

|

|

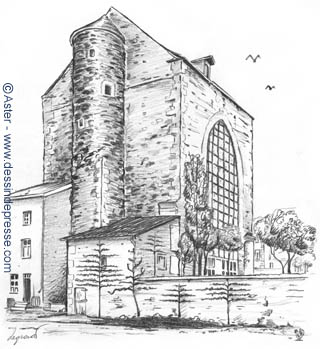

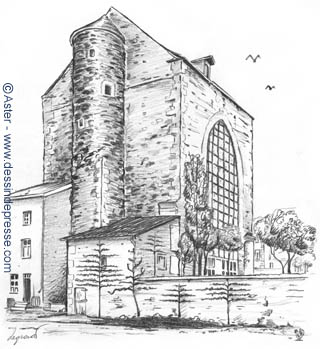

La tour de l'abbaye de Stavelot au au XIXème

S.

|

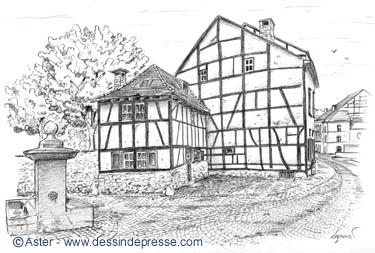

Maisons

à colombages de la Rue Haute.

|

Rue

haute, perspective inverse.

(maison appartenant par le peintre Marcel

Hastir)

|

|

|

|

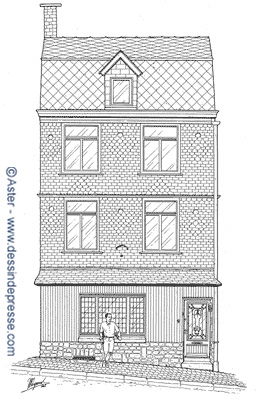

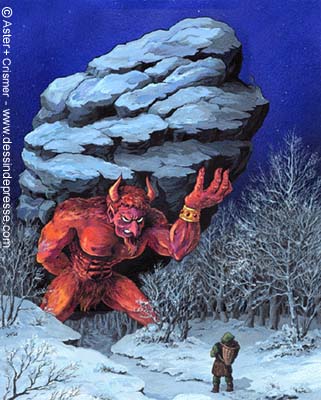

Autres demeures à Stavelot

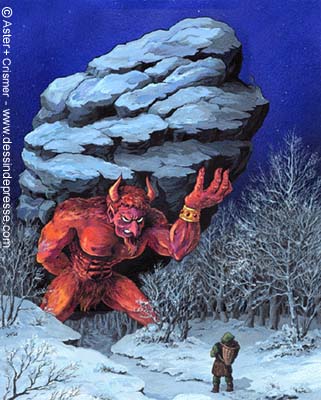

Illustration de la légende locale de "la

Pierre du Diable" à Stavelot

(gouache, 50x70 cm) - Couleurs: L. Crismer

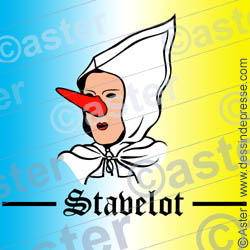

Autocollants à l'effigie du Blanc-Moussi,

personnage fétiche de

la ville de Stavelot dont les couleurs sont le

bleu, le blanc et le jaune

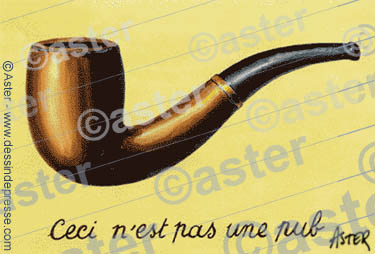

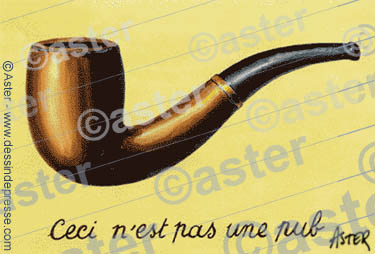

Illustration

typiquement belge d'une situation politique typiquement

belge

face à la directive européenne d'interdire

la publicité pour le tabac,

particulièrement au circuit de Francorchamps,

situé sur la commune de Stavelot.

(pastiche du célèbre tableau de

Magritte, feutre, aquarelle)

***

CREATIONS DIVERSES

|

|

|

|

|

|

Etiquettes

|

Bloc-notes

|

Emballages

|

Invitations

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Pochettes

CD (face)

|

Pochettes

CD (dos)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

T-shirts

|

GIF

animées

|

Retouche

de

|

photographies

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Fresques

(cliquer pour aggrandir)

|

Panneau

|

Pare-soleil

|

|

NB:

Les pochettes CD montrées ci-dessus ont été

créées à partir de photographies

personnelles. Réalisées dans le but d'un

usage privé, elles n'ont fait l'objet ni de publication,

ni de commerce.C'est également le cas des titres

auxquelles elles font référence.

DESSINS POUR LA JEUNESSE (réalisations

2000-2003)

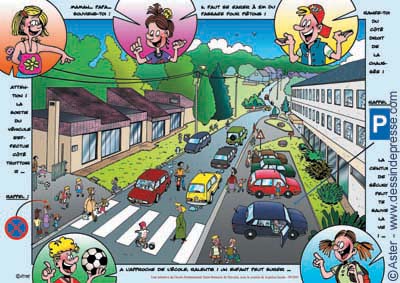

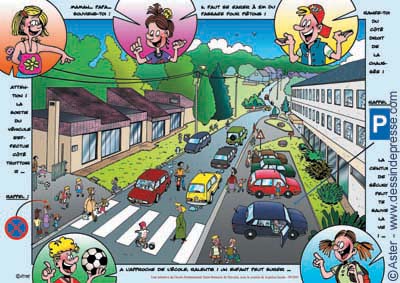

Panneau

2m x 1,20m réalisé pour un établissement

scolaire,

dans le cadre d'une campagne de sécurité

routière.

|

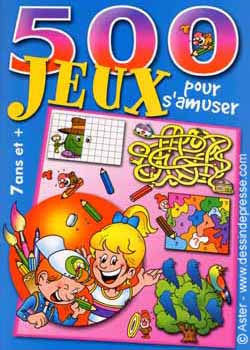

Couverture d'une brochure d'information

pour l'asbl "COALA"

|

Recueil de jeux entièrement réalisé

pour les Editions Caramel

|

Carnet de coloriage

dans le cadre de la promotion de la ville de Stavelot.

|

|

|

Carnet

de coloriage

dans le cadre de la promotion de la ville

de Stavelot.

(Détail de quelques pages intérieures)

|

|

|

|

|

|

|

|